沈岩松

沈岩松,中国书法家协会理事、中国书法家协会刻字研究会秘书长、浙江省书法家协会副主席 、嘉兴市书法家协会主席 、《中国篆刻》杂志副总编等。

中文名

沈岩松

国籍

中国

出生地

浙江嘉兴

职务

中国书协会员

相关星图

词条图册

人物简介

个人成就

人物论述

人物简介

中国书法家协会理事

浙江省书法家协会副主席

嘉兴市书法家协会主席

《中国篆刻》杂志副总编

浙江省文联委员

中国文联第九次全国代表大会代表

人物简介(1张)

个人成就

入编入展

《全国青少年书法展》《首届中国书坛兰亭雅集书法双年展》

《全国书法名家邀请展》《全国千人千作书法大展》

《全国印学年鉴》《全国印社篆刻联展》《当代书画篆刻家辞典》

《第八届全国中青年书法展》 《西泠印社·第二届国际书法篆刻大展》

《第二届全国行草书大展》 《第八届全国书法篆刻大展》

《第一届全国大字书法展》 《首届全国青年书法篆刻展》

《浙江书法精英展》 《中国当代书法》(英文版)

《第三、四、五、六、七、八、九、十届全国刻字展》等各项展览及各种作品集数百余次。

2011年《当代中青年书法创作档案》(荣宝斋出版社,中国书法家协会主办)

2013年《当代中青年书法创作档案》(湖南美术出版社,中国书法家协会主办)

《品味经典系列专辑——沈岩松书法作品集》(天津人民美术出版社)

《中国书画——洵美且异四人书画专辑》(《中国书画》杂志社)

《中国书法精神》(河南省美术出版社)《中国书画》杂志、

《中国书法》杂志、《书法》杂志、《书法报》、《中国书法报》等专题介绍数十次。

长期担任全国刻字展、国际刻字展评委。2004年起历年担任沙孟海奖等浙江省中青年书法展,第三届、四届、五届、六届中国书坛中青年百强榜、第六、七、八、九、十届全国刻字展、首届“沙孟海杯”全国书法篆刻作品展、“廉江红橙杯”全国书法作品展、“孝行天下·埇桥杯” 全国书法作品展、第十届全国书法篆刻大展等中国书协主办的大赛评委和监委。

组织策划全国青年名家刻字邀请展,“奥运”浙江省第四届刻字艺术展,中国书法家协会——中国书法名家走进乌镇活动,“陆维钊奖”第五届全浙中青年书法大展,第三届、第六届中国书坛中青年百强榜,第九届全国刻字艺术展暨第十四届国际刻字艺术展等。策划编撰《嘉兴历代书法名人研究系列》等。

第九届全国刻字艺术展暨第十四届国际刻字艺术展

第三届、第六届中国书坛中青年百强榜全国大赛活动

中国书法家协会——中国书法名家走进乌镇活动

全国青年名家刻字邀请展

“陆维钊奖”第五届全浙中青年书法大展

“奥运”浙江省第四届刻字艺术展

“正字杯”浙江省中小学生书写大赛

第一、二、三、四届全国古玩交流大会

荣获浙江省书法家协会30周年个人贡献奖

被评为“中国书坛十大年度人物”

作品被国家游泳中心“水立方”、中南海、中共中央办公厅以及多家博物馆永久收藏。

书法作品被G20杭州峰会元首贵宾厅永久收藏与陈列。

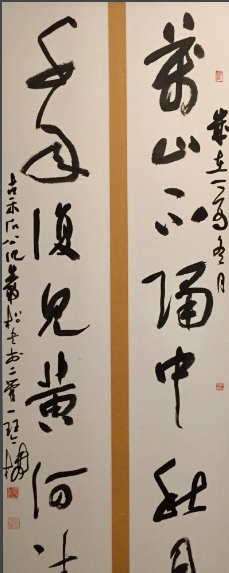

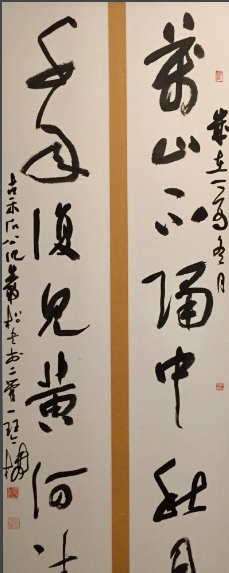

个人成就(1张)

人物论述

当今的书法艺术与传统相比,在审美追求及标准上都有很大改变。一方面,书法已经基本失去了实用意义,成为纯粹的艺术形式;另一方面,以展览为主要展示方式,对作品的幅式与形式感都提出了新的要求。所以,当代的书法作者们格外重视对个性的追求和表达,想尽各种办法探索具有自我特征的笔墨语言,寻找能够吸引观众注意的形式,由此构成了当代书法艺术的一套新的技巧规律。尽管在书法界一直强调继承传统,以古代经典和名家风格作为学书范本以及追求目标,然而事实上,经典与名家风格已经只是作为入门的阶梯,是提炼和探求个性的技巧的一个依据,由此获得相应的技法能力,进而摸索到创作经验,才是有效的目的。从沈岩松的书法作品中可以看出,他清楚地认识到这一点,并且把握了当代书法艺术的这一规律。

沈岩松的书法以行草书为擅长,可以看出,他对传统有着相当的了解和体验。这种了解和体验反映在他的作品中,首先是书写的肯定与流畅。书写性是书法艺术的重要特征之一,书法的许多技巧效果都是需要通过完整、流畅的书写动作才能表达和实践出来。沈岩松的书法下笔果断坚劲,行笔爽利流畅,看上去气势充足而贯通。他对字形结构的把握也十分娴熟,许多章法结构显然来自于对传统名家作品的临习,再运用自己笔势习惯熟练地表现出来,于是能给人一种既有继承来源,又独具个人特点的审美感受。

——摘自 刘恒《沈岩松及其书法浅谈》

随着学习的深入,视野随之扩大,对书法内蕴的理解和领悟将走向更高的层次。书法历史不同时期的特征引起岩松深深的思考。书之为道,究竟什么是终极追求?技巧是外在的因素,心迹才是内在的根基,形式美是形而下,意境美才是形而上。由内而外的融通需要心与手的相应,此为天人合一,产生的作品才是真正的艺术。看看有些作品,非法度不严,非形式不美,但总觉得空洞冷漠,甚至气息恶俗。当性情乖张时写出的字必矫揉造作,令人生厌。“宋人尚意”这几个字对岩松产生很大启示,他看到宋四家个性化的开拓,一直绵延到清代和民国,他们不同风格淋漓尽致的张扬,流派传承绚丽多资的呈现,他们对书法的理解和追求,是令人学习仿效的典范。早先学颜鲁公、柳公权,转而再学苏东坡、米南宫,打破以往的局限,改变定式的思维,状态也为之一振。长期以来拿起笔是刻意的书写,如今是写意的挥洒,心态不同,字也活起来了,这是一个很大的变化。

——摘自 张耕源《梧桐枝头有凤栖——记青年书法篆刻家沈岩松》

当今书坛,扑朔迷离,稍有不慎,即掉入泥沼而不能自拔。岩松不为所淆,他的书法是用现代审美思维对传统艺术的内涵进行新的阐释,借汉字的造型美和线条的丰富表现力,来表达他对生活的感受。无论斗方,还是条幅、对联,都写得气格饱满、神采飞扬。他的作品,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,狂而不燥,放中有收,张中有驰,笔画涩而不滑,稳而不浮。字的结体,在严密、匀称、整齐等一般规则的基础上努力追求形态的不稳和变化。他行笔缓急相宜,笔画断多连少,显得干净、舒展。但笔画又断中有连,连笔有如流水,自如畅快,与主笔互相呼应,富有节奏的变化。岩松的行草书简逸清淳,古趣盎然,彰显了深厚的功底。岩松的行草写出了痛快又沉着、放纵又有分寸的独特风貌,写出了笔势疾速、浪漫纵横的才思。

——摘自 范汉光《简逸清淳 艺见其人》

不可否认,宋四家中苏轼、黄庭坚、米芾对岩松行草书的影响之大。宋代是中国古代书法美学发展过程中的一个转折点,它更重于感情的注入,重个人意趣在书写中的自由发挥,任情适性代表社会审美的主流。我们来看看苏轼在强调书法的抒情性时是怎样认识的:“忧愁不平气,一寓笔所聘”。(苏轼《送参寥师》)这就是在书法中表现自己内心复杂的情感。再来看一下黄庭坚的抒写状态:“携笔东西,动辄龙蛇满壁”。(黄庭坚《书家弟幼安作草后》)在“任性”上米芾是最具个性的了,他所认为的“无刻意作乃佳”是他创作审美理念的高度总结。“副在笔端,故沉著痛快,如乘骏马”。从中可以看出他们在书写时的重情感、重个性的张扬;“意足我自足,放笔一戏空”。岩松对宋四家的参悟,在唐法之中更丰富了情感的倾入。这样创作,壮美中参入了优美的闲适意趣,其字简淡清远的特征凸显了出来。唯情是尊,但求遣性畅怀,这就是岩松追求“尚意”境界的具体表现。

我曾在拙著《中国书法精神》中说过:“岩松的书法大体而言,是以意胜之”书意是一种由外而内,再由内而外的表情达意的过程。王羲之在《论书》中曰:“须得书意转深,点画之间皆有意,自有意所不能尽者”。朱和羹《临池心解》也曾曰:“作字点画,须要精意”。从中可以看出点线之间皆有其意。当然,我要说的是岩松书法创作中的深邃大意,这就是“观其相,可识其心”。岩松在尚意中把碑的厚实、金石的古朴融会贯通,形成了自己圆融浑朴的新书卷体,这一形式的创作为当代书坛的审美情趣又开了一新径。

总而言之,岩松对书法尚意精神的研悟是以理性的审美自由为基调的,因而他对尚意一路书风的把握绝没有停留在某一家的范围里,而是对神韵、意绪的摄取。这在他的创作中便不乏米芾、山谷的结体意趣了。当然,在对“尚意”一路书风的吸取中,他是转益多师,遗貌取神,创出了自家的路数,在当代四十至五十岁年龄段的书家中,岩松的书法翘楚南北,相信以他的才情、以他的悟性,走向书学更高的境地将是时间的问题,这并非溢美之词。

------摘自石延平《执古之道 能知古始—谈青年书法家沈岩松的书艺精神》

“书法,使我疲劳得以恢复、心灵得以慰藉,纵使怎样的疲惫不堪,只要往书桌前一坐,排章布局、挥毫泼墨,顿时落入另一种境界,乐而忘疲、乐而忘忧。”印象中好像他说过这样的话,如此看来,翰墨不是给他加压的工具,倒是他最好的解压手段。“兴趣与天意”也许是最好的解释。观沈岩松的字,笔墨酣畅和谐、行云流水、舒展自如;着笔稳健中透出逸致,奔放又不失规范,从字理行间道出他对翰墨艺术的无限追求和寄情笔墨的豪放性格。人要人品,字要书品,他认真写字、真诚做人,一步一个脚印地拓写着他的不凡人生。

——摘自 柳絮飘过《儒商书者沈岩松》

人物论述(4张)

微信扫一扫

微信扫一扫